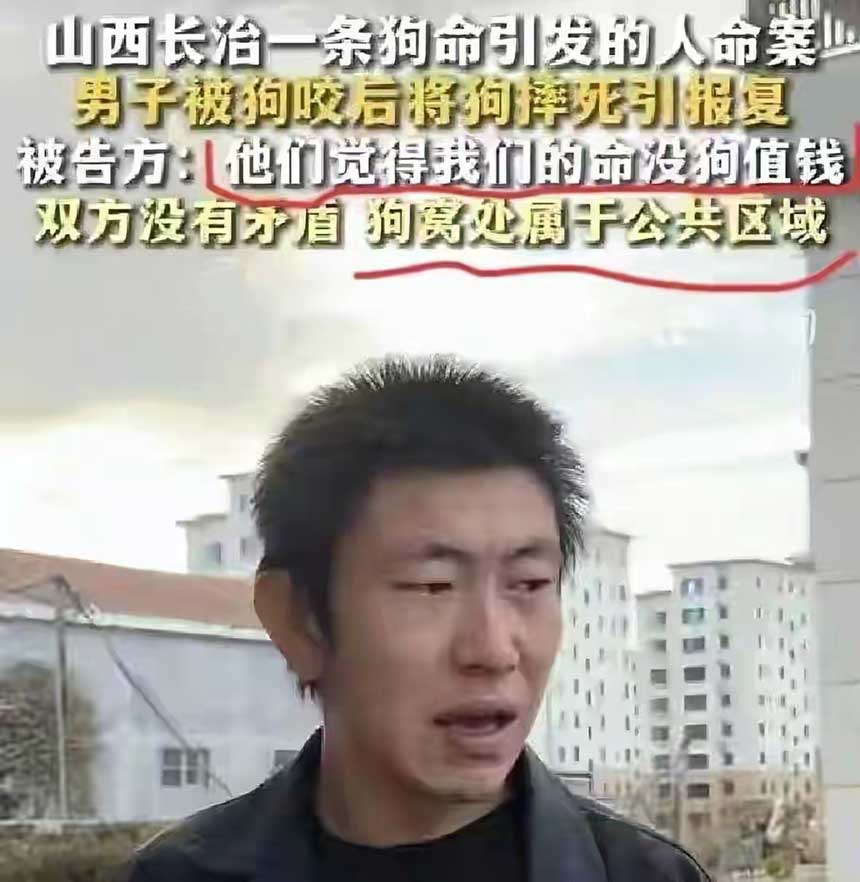

山西杀狗反杀案沸腾全网!律师灵魂拷问法官:天黑敢去现场?

| 发布时间: | 2025/11/18 9:36:01 | 人气: | 32 |

2025年11月13日的长治飘着细雪,法院的铁门刚打开,就围了不少踮脚往里面看的人——申红良的案子要开庭了。这个坐在被告席上红着眼的男人,半年前还是个守着厨房剔骨头的普通人,直到1月30日的深夜,九个陌生人撞开了他家的门。

那天晚上11点,赵某晖带着八个人冲进申红良的客厅,理由是“自家狗被申家杀了”。混乱里,申红良摸出厨房的剔骨刀——他后来跟警察说,当时有人扯他的衣领往墙上撞,有人用脚踹他的肚子,他怕自己被打死,只能挥刀。等动静停了,地上躺了四个:一个没了呼吸,三个捂着伤口喊疼。

现在法庭上的争论像根绷紧的弦。检方拍着卷宗说“防卫过当”:就算有人闯进来,用剔骨刀造成一死三伤,明显超过了“制止不法侵害的必要限度”。辩方律师却翻着刑法第20条第3款跟法官强调“特殊正当防卫”——九个人深夜非法侵入住宅,已经构成“严重危及人身安全的暴力犯罪”,申红良没有选择,只能用手里能拿到的工具反抗。

其实这事儿戳中了很多人的神经。之前昆山反杀案里,于海明被持刀追砍,用对方的刀反杀,法院判了正当防卫,因为“生命受到紧迫威胁”。可这次的情况更现实:闯进来的是九个没有明显凶器的人,但人数本身就是压力——换作任何一个普通人,面对九个陌生人的围堵,谁能精准判断“该打多重”?

庭上申红良说的话让旁听席静了一瞬:“我没想杀人,我只是不想被他们打死。”这句话像块石头扔进水塘——是啊,当自己的家被打破,当陌生人的拳头砸过来,人第一反应是“活着”,不是“计算防卫的度”。

现在案子还没判,但它早就超出了“一个人的罪与非罪”。它问的是:当普通人的安全边界被侵犯时,法律该给他们多大的“反抗空间”?是要他们在被打的时候先想“能不能用刀”,还是先想“能不能活着”?

其实大家要的从来不是“偏袒谁”,而是“明确的规则”——就像小时候家长说“别人打你可以还手,但不能下死手”,可真到了那一刻,谁能分得清“死手”和“保命”的区别?

希望这次的判决能给个答案。不是站在检方或辩方的立场,而是站在“人该怎么保护自己”的立场——让每个普通人都知道,当危险撞上门时,他们有权利反抗,也知道反抗的边界在哪。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

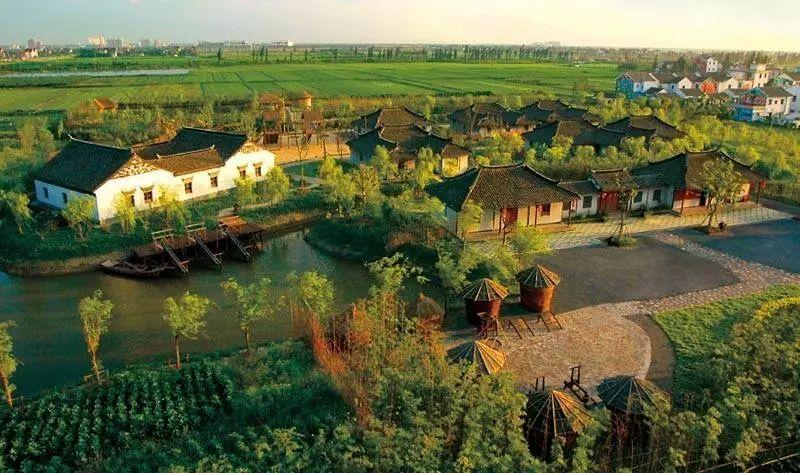

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: